生理検査

生理検査

概要

生理検査室は、受付担当1名、臨床検査技師17名のスタッフが担当しています。心電図検査、肺機能検査、神経生理検査、超音波検査などを行っています。予約検査もありますが、ほとんどの検査において緊急対応ができます。

生理検査受付

肺機能検査機器

心電計

血圧脈波検査装置(左) 心電計(右)

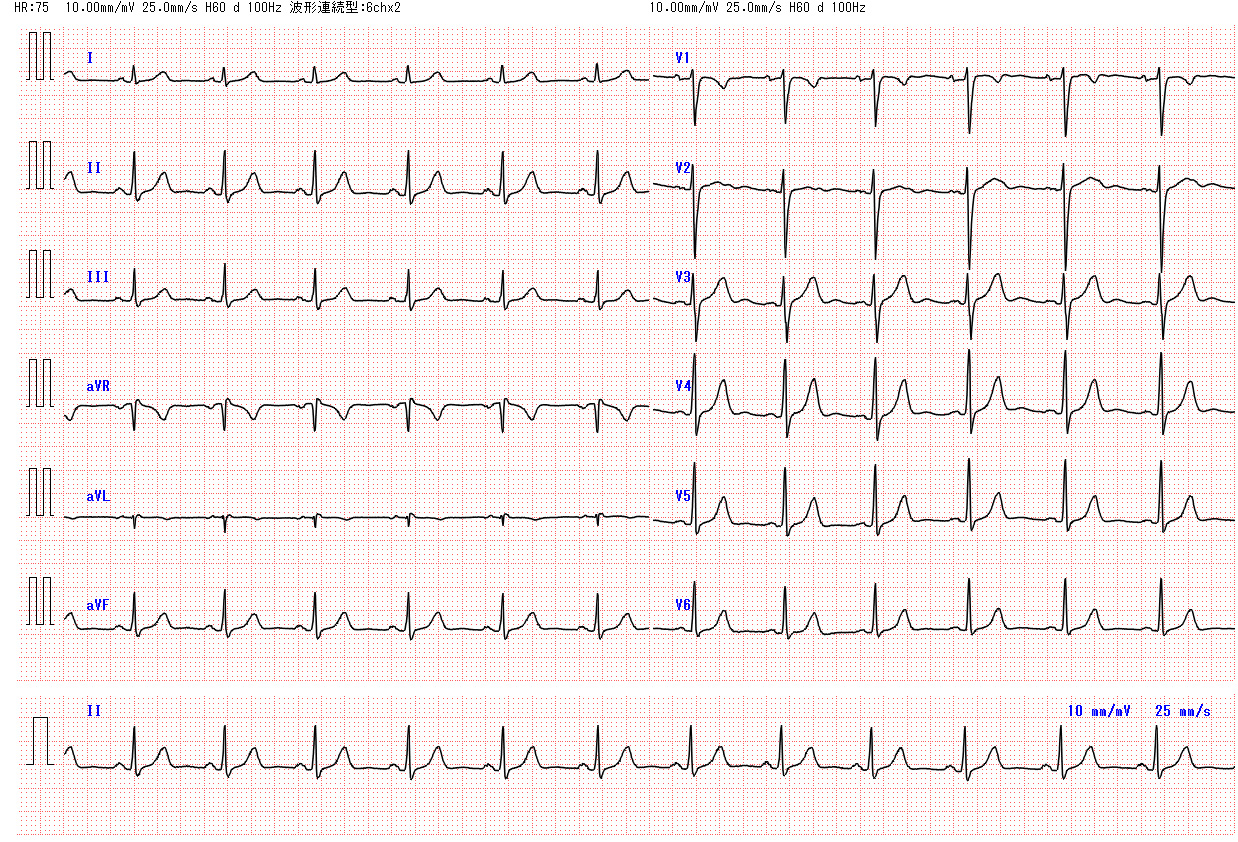

心電図検査

心電図検査には、「心電図」、「トレッドミル」、「CPX(心肺機能検査)」「ホルター心電図」などがあります。

「心電図」は、安静時の心電図を10秒程度記録する標準12誘導心電図と、階段昇降による運動を行ったあとの心電図を記録するマスター負荷心電図があります。

「トレッドミル」は、スピードと傾斜の変化するベルトの上で徐々に負荷をかけながら、心電図や血圧を記録する検査です。検査は医師が行い、運動負荷時の心電図変化を判定します。また医師が行う検査として、心臓疾患をもつ方の運動療法の為の最適運動量を測定する「心肺機能検査(CPX)」もあります。

不整脈検査では、小さな記録計を体につけ日常生活での心電図記録を24時間行う「ホルター心電図」と、一週間の記録が可能な「長時間心電図」があります。

心電図波形

トレッドミル検査風景

小さく軽量なホルターレコーダー

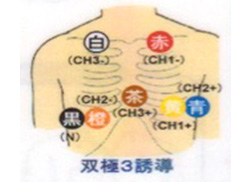

ホルターレコーダー装着位置

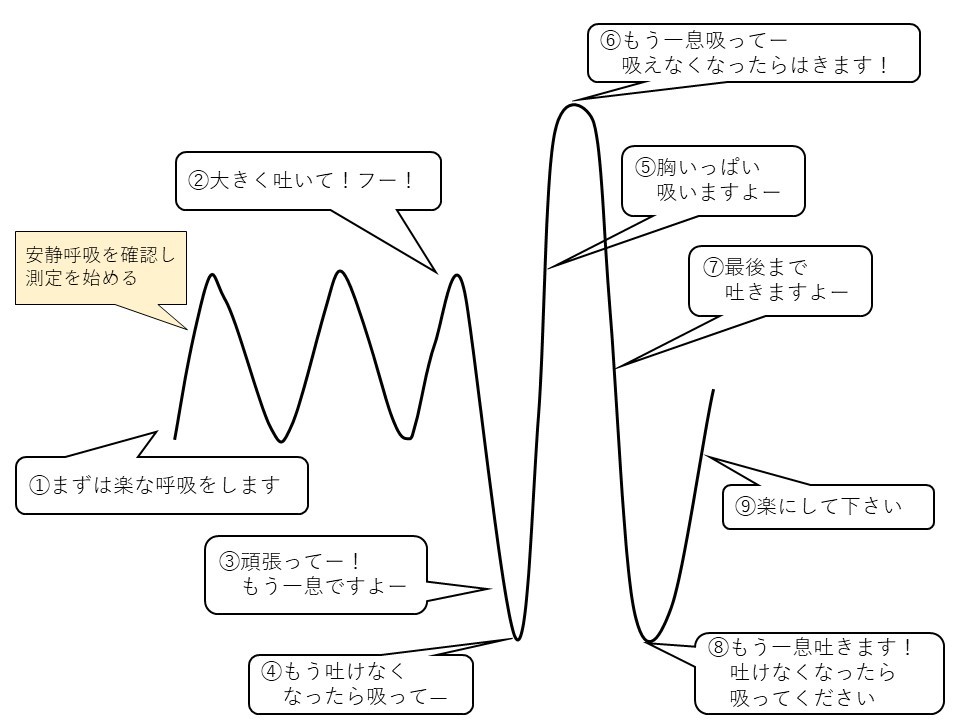

呼吸機能検査

一般的には肺活量(SVC)と努力性肺活量(FVC)を行います。基準値は人ごとに異なります。その方の年齢、性別、身長から基準値が導き出されます。基準値に対してその方の肺の状態はどの程度であるかを求めます。呼吸器に異常が疑われる方には、機能的残気量(FRC)や肺拡散能(DLCO)の検査を行います。

肺機能検査風景

肺機能検査 VPCの実際

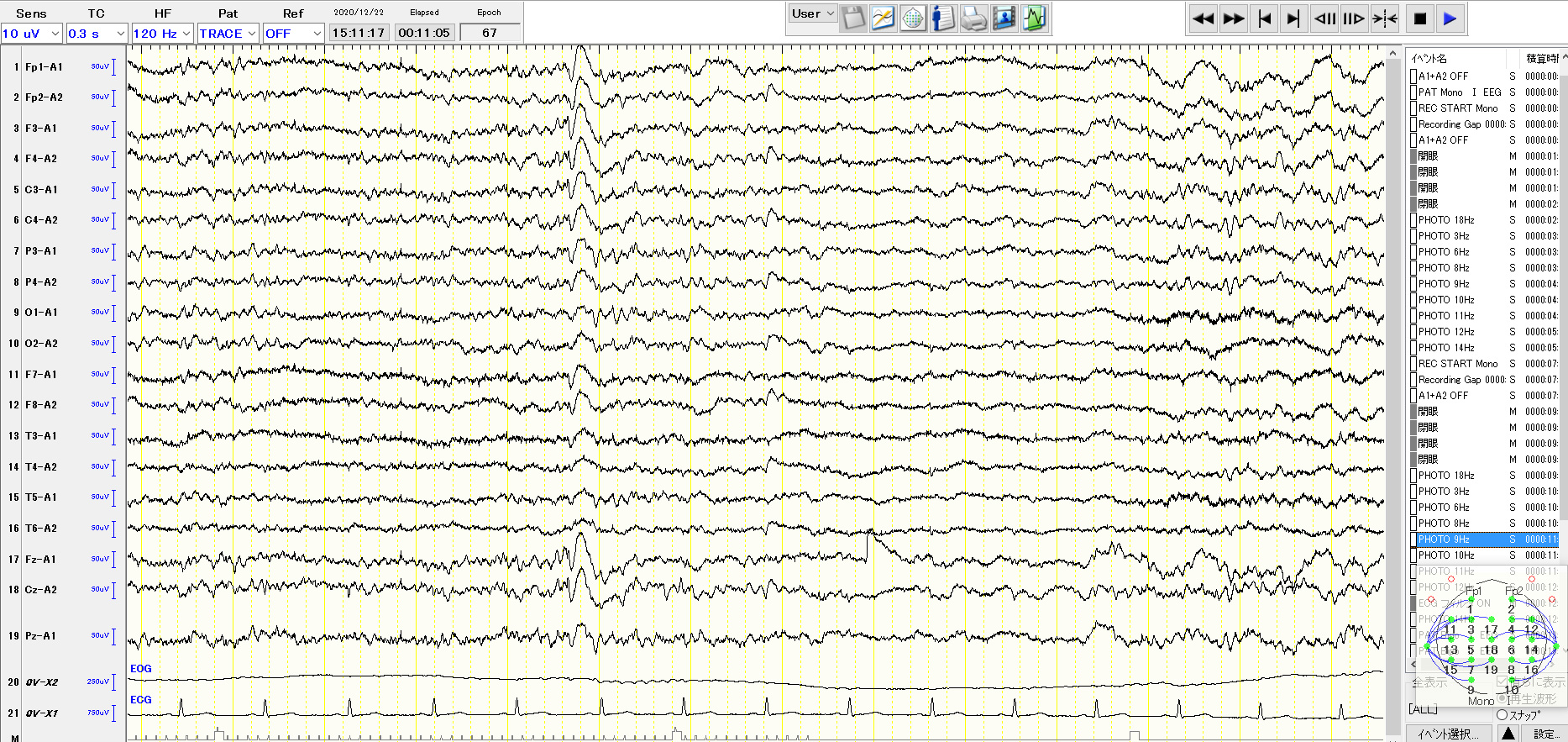

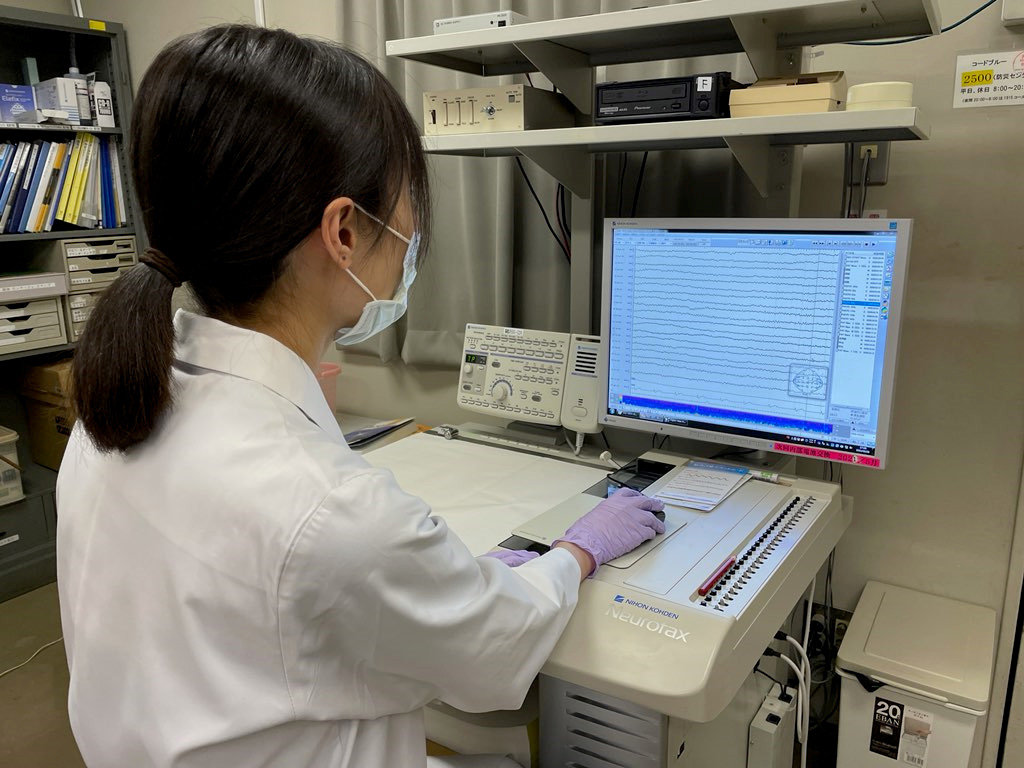

神経生理検査

主に脳波検査、末梢神経伝導速度検査、聴力検査などを行います。脳波検査では頭に電極を装着し波形を記録します。脳の機能障害がわかり特にてんかんの診断に有用です。末梢神経伝導速度検査では手、足の末梢神経の状態を電気刺激を使用して検査します。運動障害(動きにくさ)や知覚障害(しびれ)の原因を調べるのに有用です。聴力検査では耳からヘッドホンで音を聞かせ、誘発電位を測定し聴覚神経路の障害を検査します。新生児では自動聴性脳幹反応(AABR)を実施しています。

神経伝導速度測定風景

脳波

脳波検査風景

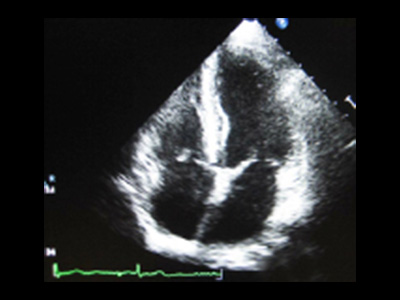

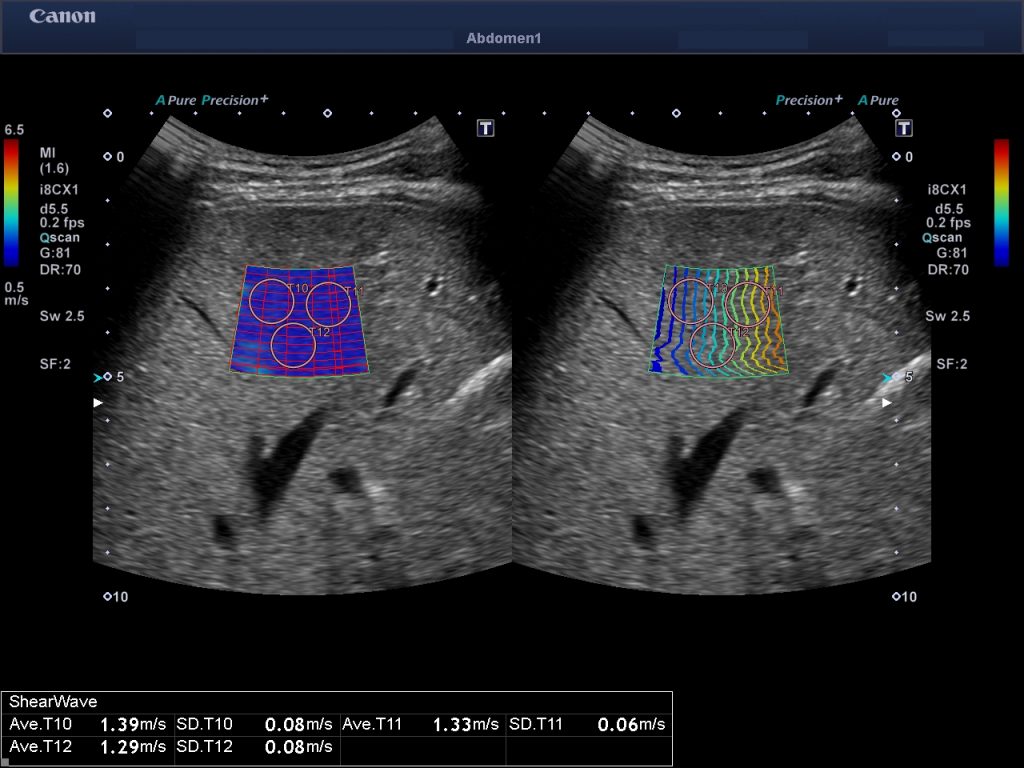

超音波検査

超音波検査は、非常に高い周波数の音波を利用し体の中の各臓器の大きさや形態を調べる検査です。まれに超音波検査とエコー検査は別のものと思われますがこれは同じ検査です。体の表面にゼリーを塗って、超音波を送受信するプローブを当てて検査します。

腹部、心臓、血管、甲状腺など対象となる臓器は多岐にわたります。体内に向けて発射された音波の周波数の変化を調べることにより体内の臓器を画像としてとらえ、形態的な異常がないか調べます。また肝臓の硬さを計測するシェアウエーブ検査も行っています。

腹部超音波検査では検査前の絶飲食が必要です。検査前に食事をすると胆嚢(肝臓の下にある袋状の臓器)の収縮を来し、小さな病変の検出がしにくくなるからです。

超音波診断装置

診断風景

心臓エコー画像

シェアウェーブ

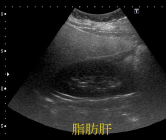

脂肪肝

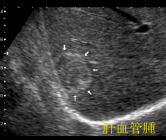

肝血管腫

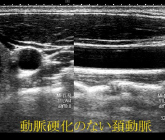

動脈硬化のない頚動脈

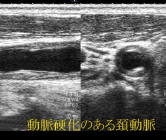

動脈硬化のある頚動脈

その他の検査

尿素呼気試験

胃の中にピロリ菌がいるか呼気を採取して検査します。尿素試薬を飲んで20分後に呼気を採取し菌により分解された尿素試薬からの物質が呼気の中に検出されるか否かを検出することで胃内のピロリ菌の有無をみる検査です。

絶飲食の状態で検査を行ないます。除菌治療後の判定にも利用されます。

血圧脈波検査

左右の腕と下肢の血圧を同時に計測することにより、血管内を伝搬する脈波の速度を求めることができます。

下肢の血圧を腕の血圧で割るとABIという数値が得られます。ABIが0.9未満になりますと動脈硬化による下肢の血行不良が疑われます。

生理検査担当者は以上の検査のほか、下記の検査にも取り組んでいます

・心臓カテーテル治療における血管内超音波検査。

・脳外科、整形外科領域における手術中の誘発電位のモニタリング。

皮膚組織潅灌流圧検査(SPP)

下肢虚血の重症度を評価する検査法の1つです。

皮膚レベルの微小循環の指標で、どの程度の圧で微小循環が灌流しているかを示しています。虚血が疑われる場所にセンサーを置き、測定します。

SPP検査風景

簡易SAS検査

SASとは睡眠時無呼吸症候群(Sleep-apnea syndrome)のことで、寝ている間に何度も呼吸が止まり、十分に睡眠がとれない病気です。ご自宅で小さな機械とセンサーを装着して頂き、寝ている状態を記録します。

24時間血圧測定

24時間血圧測定検査は、携帯型の血圧計を装着し、昼間は30分おきに夜間は1時間おきに自動で血圧を測定し、1日の血圧の変化を見る検査です。高血圧の正しい判断や、薬を飲む時間の決定、また薬が作用しているか調べるために行う検査です。

長時間心電図

長時間心電図検査は、胸に巻き付けるタイプの心電計を装着し、日常生活(1週間)の中で、隠れている不整脈などを見つけ出す検査です。期間が長いため、入浴時などご自分で機器の脱着を行いながら、日常生活の心電図記録を行います。

加算平均心電図検査

加算平均心電図は、心電図波形のたし算と平均を交互に繰り返して、通常の心電図では記録できないとても小さな信号を記録する検査です。

心筋梗塞や心筋症などの病気では、心臓の細胞が傷ついたり、炎症がおこることでその部位の刺激が正常に伝わらなくなるため、心室頻拍や心室細動などの重篤な不整脈をおこす危険があります。

加算平均心電図は、重症心室性不整脈の発生予測に大変有用な検査です。

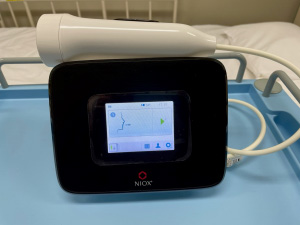

呼気中一酸化窒素濃度

息を6秒から10秒、一定の強さで吐いて頂き、その中に含まれる一酸化窒素(nitric oxide:NO)と呼ばれる気体の濃度を測定する検査です。呼気中一酸化窒素濃度は簡便かつ非侵襲的に測定可能で、再現性にも優れているため、気管支喘息などの気道炎症の診断に有用で、継続して測定することで治療効果判定も可能となります。

呼気中一酸化窒素濃度測定器

生理検査担当者は以上の検査のほか、下記の検査にも取り組んでいます

・脳外科、整形外科領域における手術中の誘発電位のモニタリング