内科系

循環器内科

救命治療から社会復帰に向けた

リハビリまでお任せください

当院は救命救急センターを有しており、重症心血管疾患の救命治療を行っています。また、当院での診断・治療後に地域の病院で治療を継続する病診連携を推進し、地域開業の先生方との定期的な病診連携勉強会も開催しています。

病棟 |

中病棟7階、西病棟7階 |

|---|

外来 |

中央診療棟1階 |

|---|

対象疾患 |

心筋梗塞/狭心症(冠動脈疾患)/心臓弁膜症/心筋症/先天性心疾患/不整脈/肺塞栓症/腎血管性高血圧症/下肢閉塞性動脈硬化症/高血圧・脂質異常症(生活習慣病) ほか |

|---|

スタッフ

院長

近藤 泰三-

所属学会

日本内科学会

日本循環器学会

日本心血管インターベンション治療学会

日本心臓リハビリテーション学会

日本医療情報学会

日本心血管画像動態学会

日本心不全学会

日本医療マネジメント学会

日本心臓病学会資格

日本内科学会総合内科専門医・指導医 東海支部評議員

日本循環器学会専門医 東海北陸支部評議員

日本心血管インターベンション治療学会名誉専門医

日本心臓リハビリテーション学会認定医 指導士

日本医療情報学会 上級医療情報技士

日本心血管画像動態学会 評議員

日本慢性期医療協会 総合診療医医師資格取得年度

昭和55年

副院長 兼 内科統括部長

日比野 剛-

所属学会

日本内科学会

日本循環器学会

日本心血管インターベンション治療学会

日本不整脈学会

日本フットケア・足病医学会資格

日本内科学会総合内科専門医、東海支部評議員

日本循環器学会専門医、東海支部評議員

日本心血管インターベンション治療学会専門医・指導医・代議員

浅大腿動脈ステントグラフト実施医

臨床研修指導医講習会修了医師資格取得年度

昭和61年

循環器内科第一部長

堀部 秀樹-

所属学会

日本内科学会

日本循環器学会

日本心血管インターベンション治療学会

日本不整脈学会

日本心臓リハビリテーション学会

日本冠疾患学会資格

日本内科学会総合内科専門医

日本循環器学会専門医

日本心血管インターベンション治療学会専門医

植込み型除細動器/ペーシングによる心不全治療研修修了

臨床研修プログラム責任者養成講習会修了

日本静脈経腸学会TNT研修会修了

臨床研修指導医講習会修了医師資格取得年度

平成8年

循環器内科第二部長

重田 寿正-

所属学会

- 日本内科学会

- 日本循環器学会

- 日本心血管インターベンション治療学会

- 日本不整脈学会

資格

- 日本内科学会総合内科専門医

- 日本循環器学会専門医

- ICLSインストラクター

医師資格取得年度

- 平成13年

心血管内治療部長

上山 力-

所属学会

- 日本内科学会

- 日本循環器学会

- 日本心血管インターベンション治療学会

- 日本冠疾患学会

- 日本集中治療医学会

- 日本不整脈学会

資格

- 日本内科学会総合内科専門医

- 日本循環器学会専門医

- 日本心血管インターベンション治療学会認定医・専門医

- 臨床研修指導医講習会修了

医師資格取得年度

- 平成15年

循環器内科主任医長

舟曵 純哉-

所属学会

- 日本内科学会

- 日本循環器学会

- 不整脈心電学会

- 日本心血管インターベンション治療学会

資格

- 日本内科学会総合内科専門医

- 日本循環器学会専門医

医師資格取得年度

- 平成19年

循環器内科主任医長

山瀬 裕一郎-

所属学会

- 日本内科学会

- 日本循環器学会

- 日本心血管インターベンション治療学会

- 日本不整脈学会

資格

- 日本内科学会認定内科医

- 日本心血管インターベンション治療学会認定医

- 日本循環器学会専門医

- ICD/CRT研修終了

医師資格取得年度

- 平成22年

循環器内科主任医師

平松 昌太朗-

所属学会

- 日本内科学会

- 日本循環器学会

- 日本心血管インターベンション治療学会

- 日本不整脈心電学会

資格

- 日本内科学会専門医

- 日本循環器学会専門医

- 日本心血管インターベンション治療学会認定医

- 日本不整脈心電学会不整脈専門医

- 植込み型除細動器/ペーシングによる心不全治療研修修了

- 着用型自動除細動器(WCD)処方資格

医師資格取得年度

- 平成27年

循環器内科主任医師

藤田 凜-

資格

- 日本内科学会

- 日本循環器学会

- 日本不整脈心電学会

医師資格取得年

- 平成30年

循環器内科主任医師

関山 武朗

外来診療表|循環器内科

初診・再診

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

|---|---|---|---|---|

(午前)日比野 剛 |

近藤 泰三 |

(午前)上山 力 |

(午前)日比野 剛 |

藤田 凛 |

堀部 秀樹 |

重田 寿正 |

舟曵 純哉 |

重田 寿正 |

上山 力 |

関山 武朗 |

平松 昌太朗 |

(午前)堀部 秀樹 |

/ |

山瀬 裕一郎 |

/ |

/ |

(午後) |

/ |

/ |

循環器内科の特色

循環器内科では、主に心血管病の診断と治療を担当しています。薬物療法などの内科治療の他に、冠動脈・不整脈・四肢血管などに対するカテーテル治療や心臓植え込み型デバイス治療を行っています。特に、急性心筋梗塞や急性心不全などの緊急疾患に対しては24時間体制で迅速に対応しています。重症心不全の患者さんには、循環補助装置(ECMO、IMPELLAなど)を用いて対応しています。外科手術が必要な患者さんには、心臓外科・血管外科と緊密に連携し対応しています。岐阜県東濃地域の基幹病院として、安全で質の高い医療を提供できるように努めています。

救命治療

当院は救命救急センターを有しており、急性心筋梗塞を始めとする重症心血管疾患の救命治療を行っています。 急性心筋梗塞においては、できるだけ早期の閉塞冠動脈の再開通が重要であり、冠動脈カテーテル治療を24時間体制で行います。

また重症例では、大動脈バルーンパンピング装置、経皮的心肺補助装置を用いて、急性期を乗り切るよう対処しています。

急性期を乗り切った後は、社会復帰に向けて、リハビリ専門スタッフによるリハビリテーションを行います。

循環器疾患の救命救急センター入室(単位:例)

2021年 |

2022年 |

2023年 |

2024年 |

2025年 |

|---|---|---|---|---|

617 |

593 |

608 |

659 |

680 |

診療内容

診断

-

循環器内科の対象疾患は、心筋梗塞・狭心症(冠動脈疾患)、心臓弁膜症、心筋症、先天性心疾患、不整脈、 肺塞栓症、腎血管性高血圧症、下肢閉塞性動脈硬化症、高血圧・脂質異常症(生活習慣病)など多岐に及んでいます。

これら疾患は、運動負荷心電図(トレッドミルなど)、心エコー、下肢エコー(臨床検査科生理のサイト参照)、心筋シンチグラフィー、 冠動脈CT(中央放射線部のサイト参照)などを用いて診断します。 またさらなる精査のため、心臓カテーテル検査を行います。

検査件数<循内>

-

1. トレッドミル(単位:例)

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

282

208

259

247

180

2.心エコー(単位:例)

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

7649

6843

6991

7023

6705

3.心筋シンチグラフィー(単位:例)

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

786

840

836

814

629

4.冠動脈CT (単位:例)

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

655

661

693

719

750

5.心臓カテーテル検査 (単位:例)

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

857

775

750

685

599

治療

-

冠動脈の狭窄、閉塞(狭心症、心筋梗塞)の治療

頻脈性不整脈の治療;経皮的カテーテル心筋焼灼術(カテーテルアブレーション)

肥大型心筋症の治療;経皮的中隔心筋焼灼術

徐脈性不整脈の治療;ペースメーカー移植術

重症心不全の治療;両心室ペースメーカー移植術

致死性不整脈の治療;植込型除細動器移植術

二次性高血圧の治療;腎血管性高血圧症手術

鎖骨下動脈、下肢動脈狭窄、閉塞の治療;四肢の血管拡張術・血栓除去術①②

治療件数

-

1.経皮的冠動脈 カテーテル治療(単位:例)

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

436

395

374

370

372

2.不整脈カテーテル治療 (単位:例)

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

194

238

268

265

282

3.ペースメーカー移植術(単位:例)

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

84

53

79

96

99

4.植込み型除細動器/ペーシングによる心不全治療(単位:例)

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

21

20

17

21

22

5.経皮的腎動脈・四肢動脈カテーテル治療 (単位:例)

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

103

119

108

107

105

6.経皮的大動脈弁置換術(TAVI)

2023年

2024年

2025年

-

-

6

病診連携

地域の開業の先生方からの紹介患者さんには、上記診断、治療を行った後に、再び開業の先生方のもとで治療を継続する病診連携を推進しております。患者さんにおいては、ホームドクターを持っていただくようお願いしております。

また地域開業の先生方との定期的な病診連携勉強会を開催しています。

各種治療の紹介

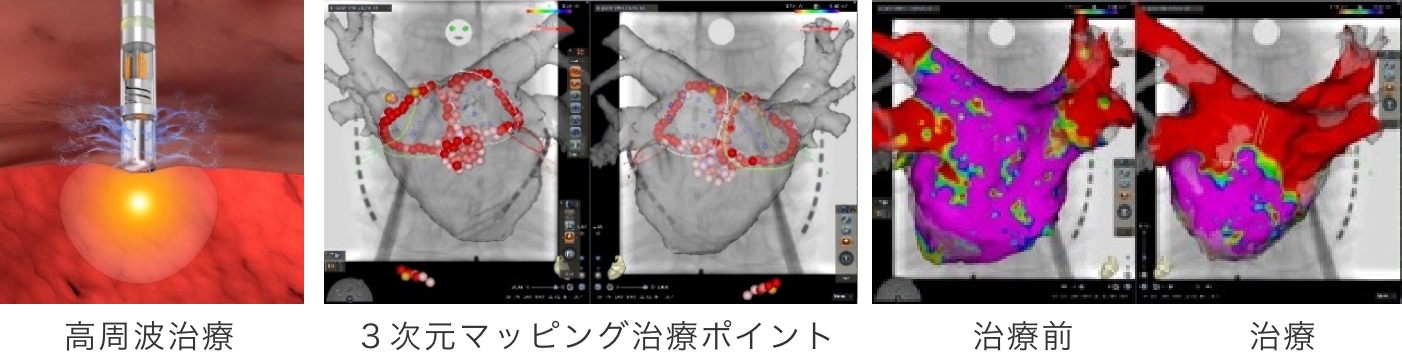

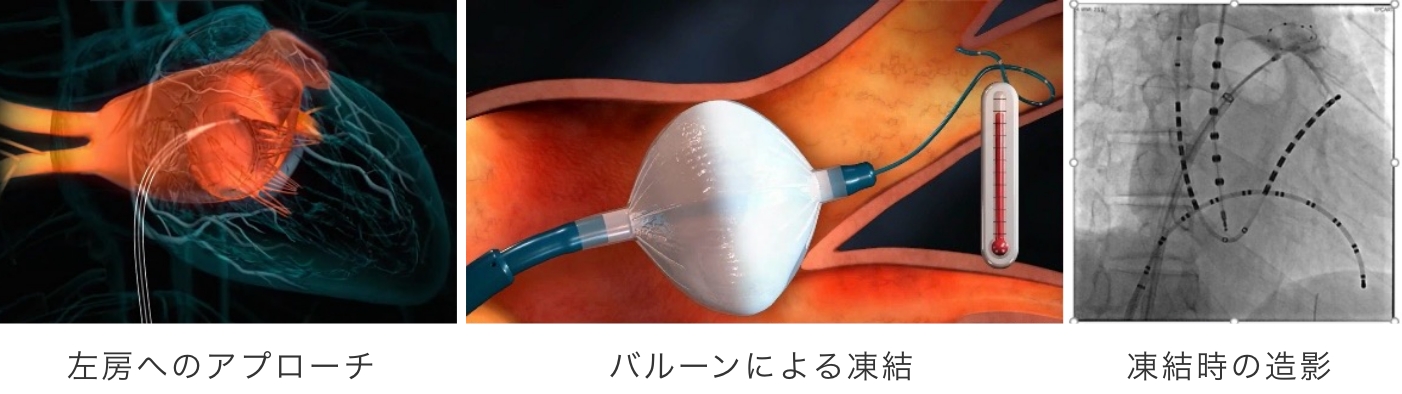

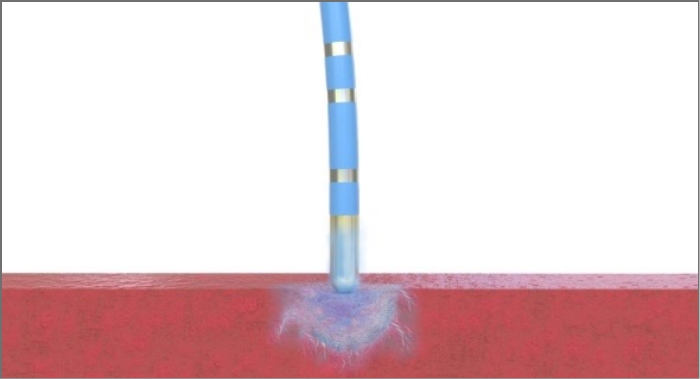

カテーテルアブレーション(心筋焼灼術)

頻脈性不整脈の治療を行うために、足の付け根などの血管から挿入した径2mm程度の細長い管(カテーテル)を血管に沿って心臓の中に配置します。複数のカテーテルから得られる電気情報から不整脈を診断し、治療用カテーテルを用いた焼灼療法もしくは凍結療法(凍結バルーン等)により対象不整脈を治療します。苦痛をできるだけ軽減するため、治療法に応じて静脈麻酔での浅い鎮静、深い鎮静(深鎮静)、全身麻酔下管理で行います。1泊2日~3泊4日の入院期間にて心房細動(発作性~数年以上持続)、発作性上室性頻拍、心室性不整脈等に対して治療を行います。

心房細動アブレーション(高周波による焼灼療法)の一例

心房細動アブレーション(冷凍バルーンによる凍結療法:肺静脈電気的隔離)の一例

発作性上室性頻拍

心臓植込み型デバイス治療(ペースメーカ、ICD、CRTなど)

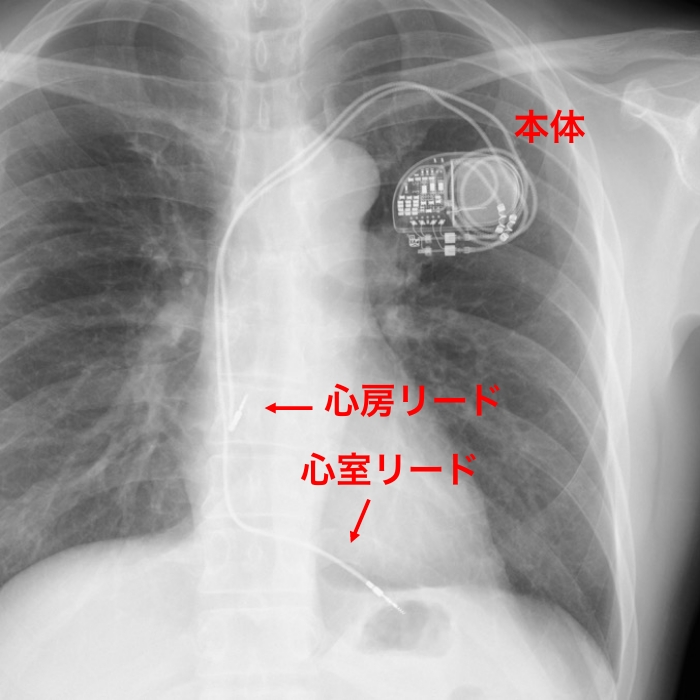

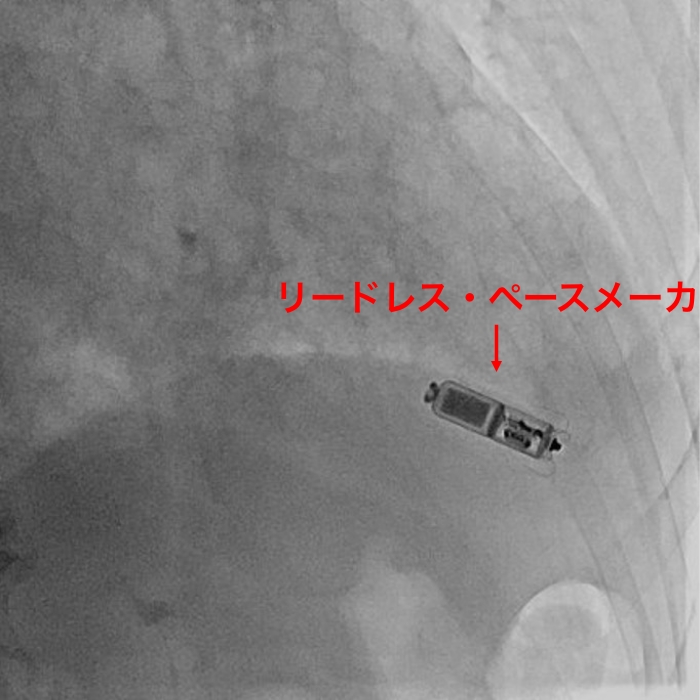

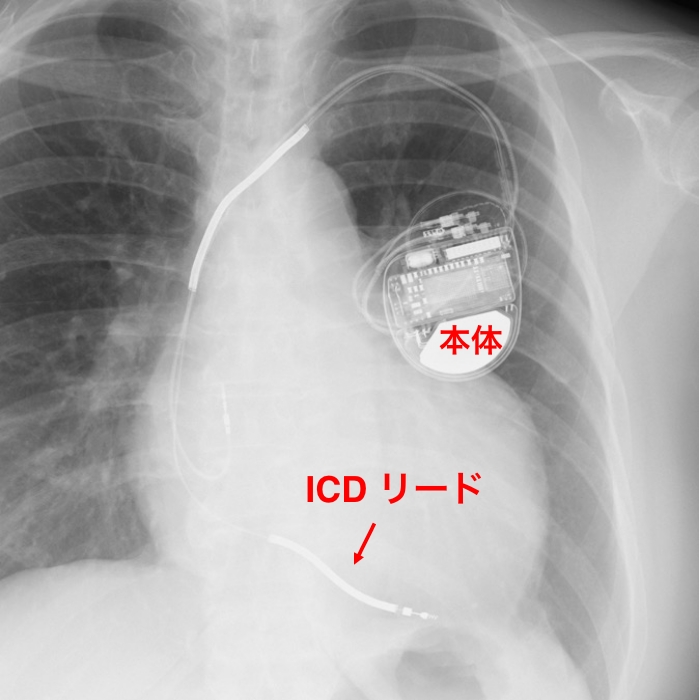

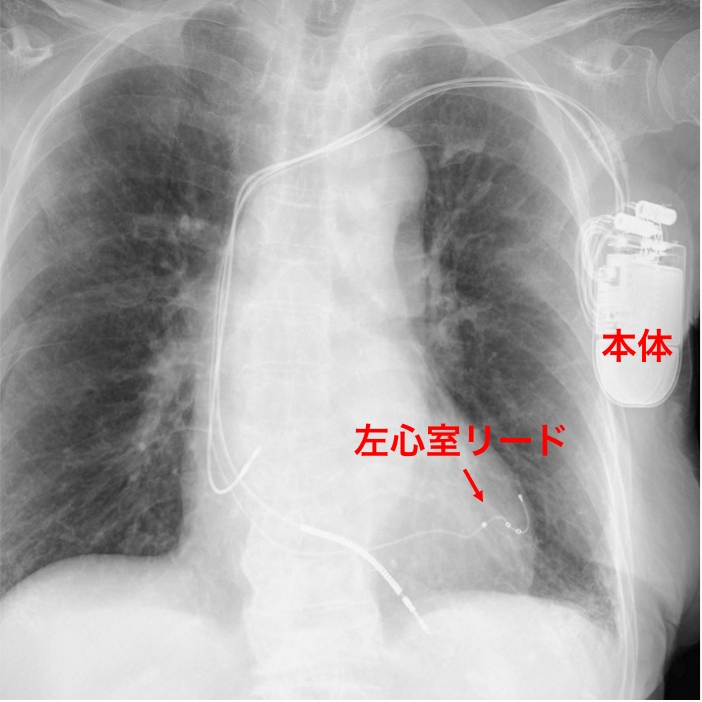

「ペースメーカ」は徐脈が原因となり引き起こされる失神・めまい・心不全症状(息切れ・むくみ、など)を改善するための心臓植え込み型の医療機器(デバイス)です。通常型ペースメーカ(図1)では、鎖骨付近に皮下ポケットを設けて本体を植え込み、静脈を通してリードを心臓内に留置します。リードレスペースメーカ(図2)は、近年開発されたカプセル型の超小型ペースメーカです。血管を通じて心臓内に留置するため、感染リスクが少なく、リード断線の危険がありません。当院では患者さんの病状に合わせてペースメーカの種類を選択しています。致死性不整脈による突然死リスクを伴う患者さんでは植込み型除細動器(ICD; Implantable Cardioverter Defibrillator: 図3)を選択したり、重症心不全の患者さんでは心臓の収縮効率を改善する両心室ペースメーカ(CRT; Cardiac Resynchronization Therapy: 図4)などの治療機器を選択することもあります。また原因不明の失神や不整脈診断が必要な患者さんでは、植込み型ループ心電計(ICM; Implantable Cardiac Monitor)移植術も行っています。これらの心臓植え込み型デバイスのフォローアップには、自宅に設置した専用機器を通じてデバイスの作動状況をチェックする「遠隔モニタリング・システム」を利用しています。

図1. 通常型ペースメーカ移植後

図2. リードレス・ペースメーカ移植後

図3. 植え込み型除細動器(ICD)移植後

図4. ICD機能付き両心室ペースメーカ移植後

下肢血行障害(下肢閉塞性動脈硬化症)の治療

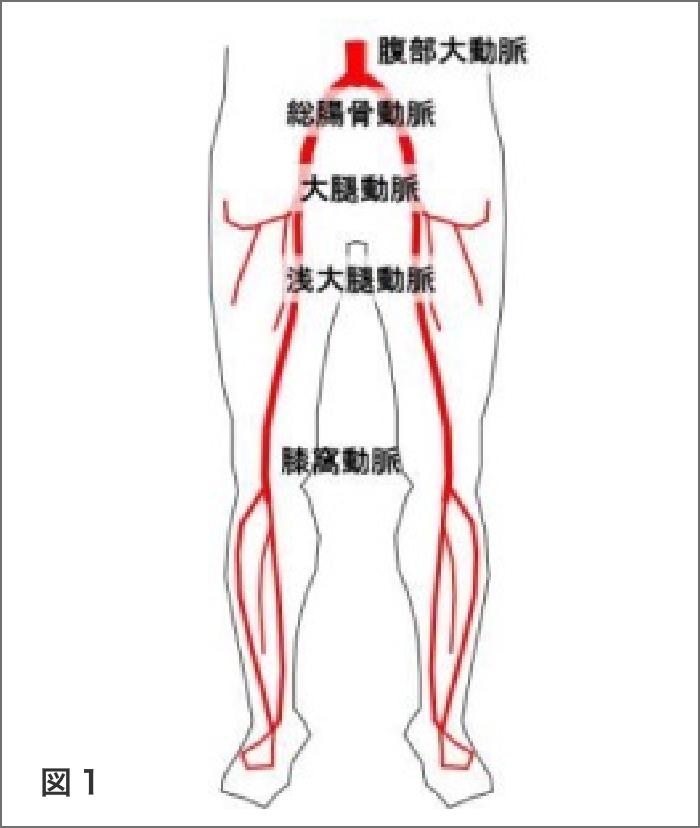

症状は、歩くと、足の痛みが出現し、休むとやわらぎます。また、足の潰瘍、壊疽が起こることもあります。下肢を栄養している動脈(図1) が閉塞、狭窄する疾患です。診断は、問診、触診、血圧脈波、血管エコー、下肢動脈CTで行います。整形外科疾患との鑑別が重要です。

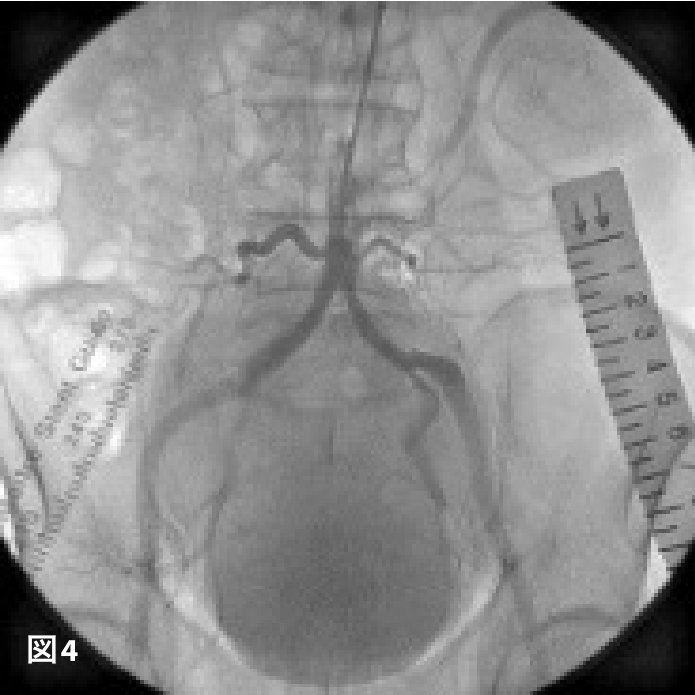

1.腸骨動脈病変

CTで⼤動脈から腸⾻動脈の強い⽯灰化を認めます。(図2)

大動脈直下で足へ向う動脈(腸骨動脈)が閉塞・狭窄していました。(図3)

カテーテルを用いて、ステント(金属の金網)留置に成功し、足の症状が改善しました。(図4)

2022年現在、バルーン、金属ステント、ステントグラフト(人工血管)での治療が可能です。

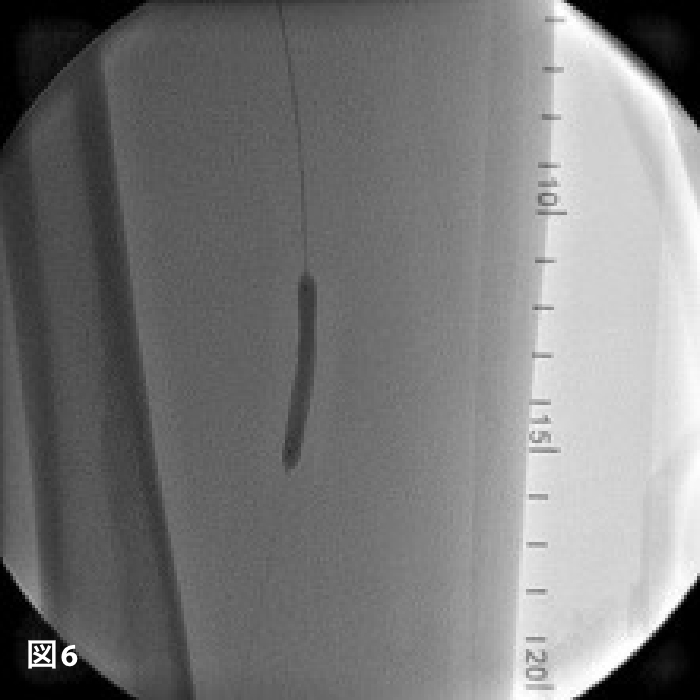

2.大腿動脈病変

CTで右大腿動脈が閉塞しています。(図5)

バルーンを用いて動脈を拡張させました。(図6,7)。足の痛みが改善し、たくさん歩けるようになりました。2022年現在、バルーン、薬剤塗布バルーン、金属ステント、薬剤溶出ステント、ステントグラフト(人工血管)での治療が可能です

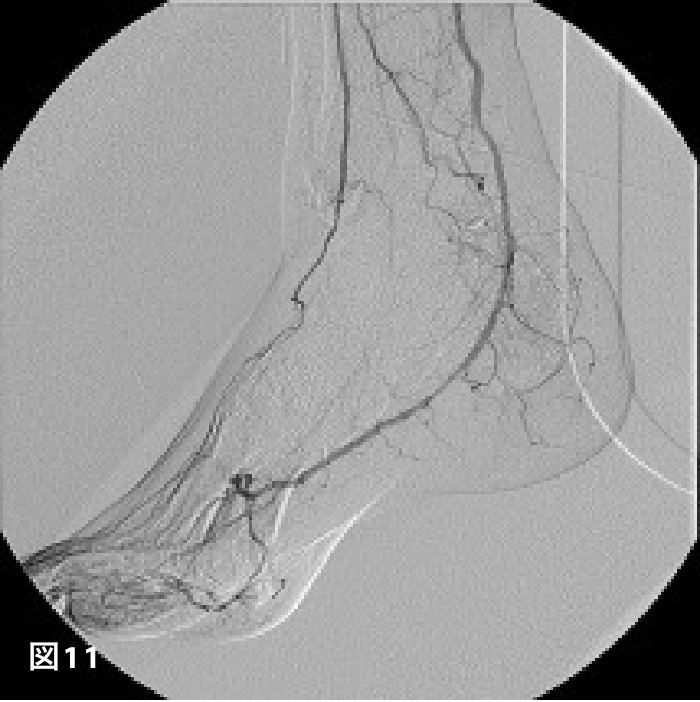

3.膝下動脈病変

足先へ向う動脈が閉塞しています。(図8)

細長いバルーンで拡張しました。(図9)

右足に十分な血液が来ています。(図10,11)。右足の潰瘍も治ってきました。

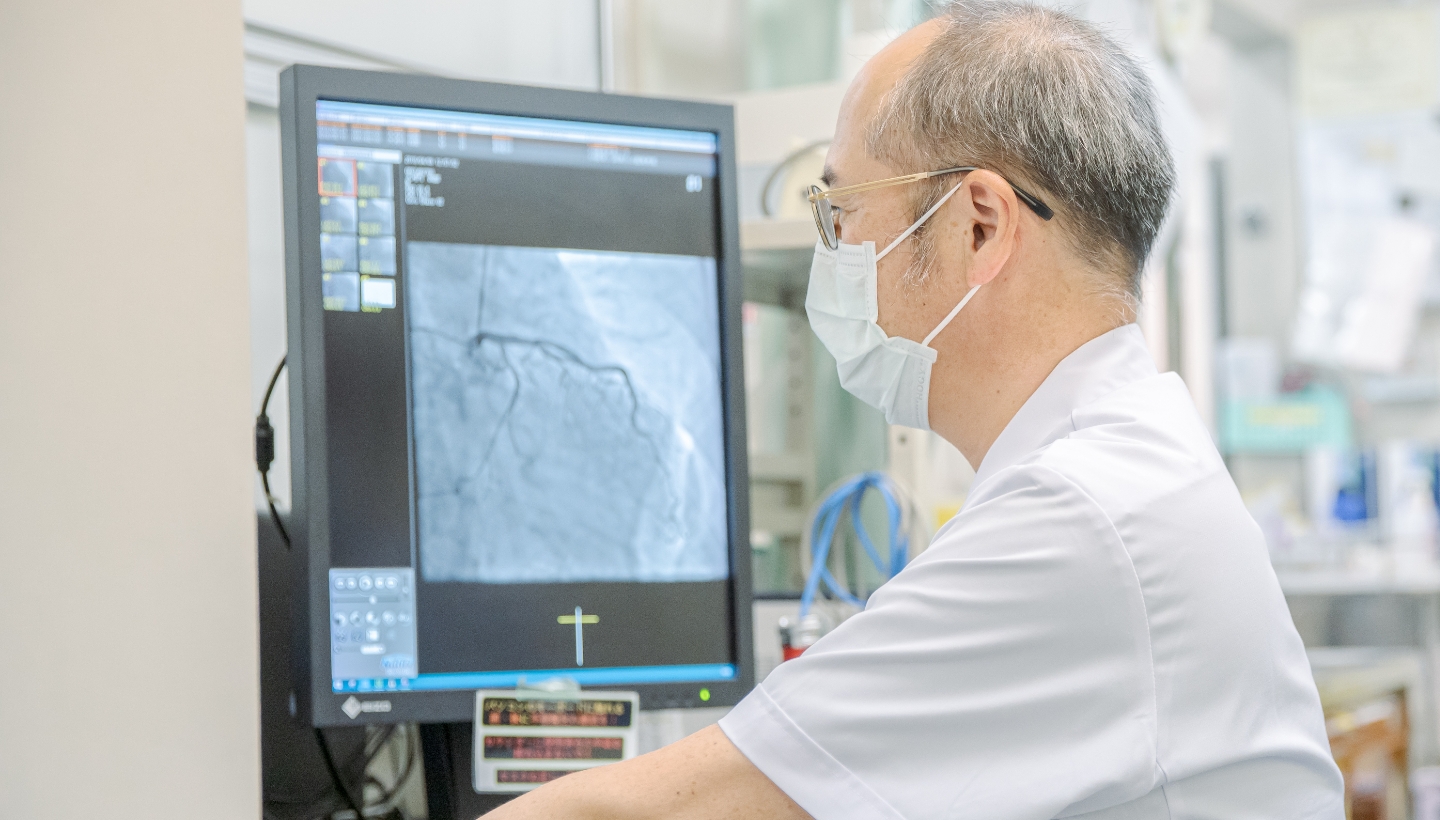

虚血性冠動脈疾患に対する冠動脈インターベンション(PCI治療)

1.虚血性冠動脈疾患(陳旧性心筋梗塞、安定型狭心症)

虚血性心疾患が疑われた症例において、状態が安定している場合には負荷心筋シンチグラフィーによる虚血評価や造影冠動脈3DCTにて狭窄病変のスクリーニングを施行します。確定診断は心臓カテーテル検査(冠動脈造影:CAG)で行いますが、この際に冠動脈血流予備能比(FFR)を測定し、冠動脈インターベンションの適応について検討を行っています。

当施設では、冠動脈インターベンション(PCI)治療においては年間で400-450件程を実施しており、東濃地域では随一の症例数となります。当施設の特色としては従来の血管内超音波検査(IVUS)による病変観察に加え、複雑症例においては光干渉断層法(OCT)による病変観察にて患者オーダーメードの治療を心掛けています。

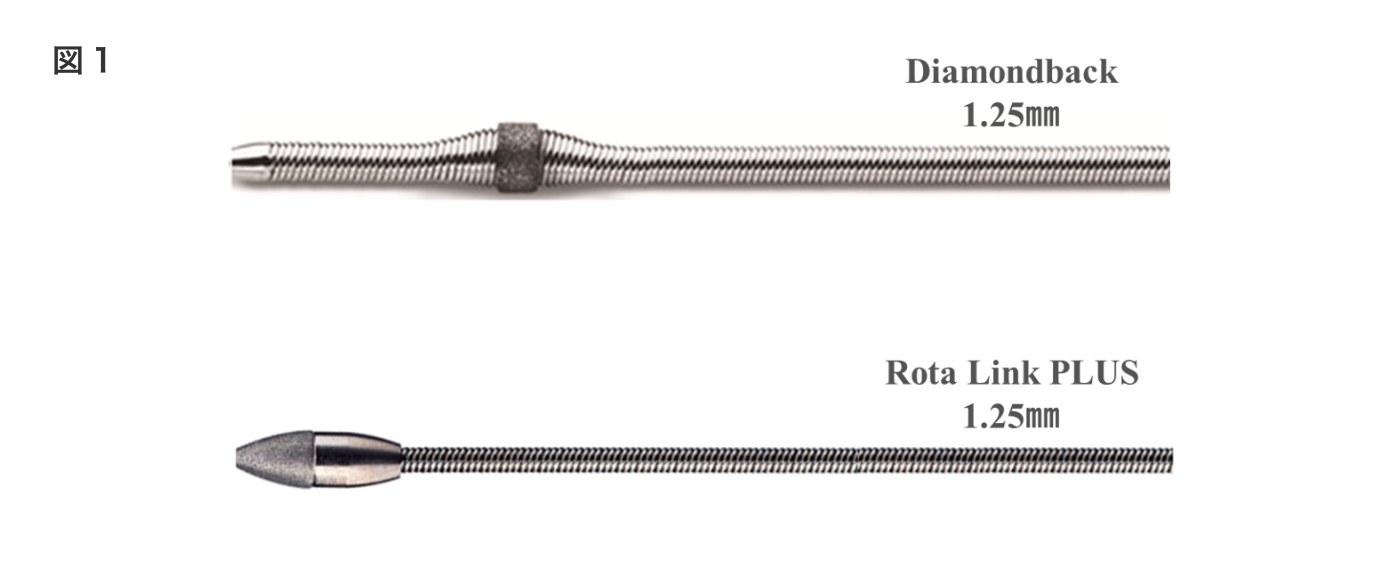

高度石灰化病変に対しては良好なステント拡張/長期開存を得るために、ロータブレーターやダイアモンドバックといった特殊なカテーテル切削デバイス(図1, 動画1)による治療を積極的に施行しております。この治療器具は、東濃地域において当施設のみ使用認可を得ております。

2.急性冠症候群:(ACS) …不安定狭心症、急性心筋梗塞

県立多治見病院は東濃地域で唯一の3次救急医療施設であり、ACS症例を24時間体制で受け入れています。約50万の人口を対象とした広域医療圏から年間150件程を昼夜問わず、緊急PCI治療実施としています。遠方からの重症搬送例も多く、重症心不全合併例や来院時心肺停止症例に対しては、従来の機械的補助循環(IABP、PCPS)に加えて、近年はより生理的で強力な補助デバイス:IMPELLA(図2)を導入して集中治療強化により救命率の向上に努めています。東濃地域において、当施設が唯一のPCPS/ IMPELLA認定施設であり、これらを用いた高度な集中治療を目的とした近隣病院からの紹介も積極的に受け入れております。

Diamondback

Rotablator